運動会の名前って、毎年なんとなく同じになりがちですよね。

せっかくの一日だから、読み上げた瞬間に笑顔が広がる呼び方にしてみませんか。

このページは、やさしい言い回しで、すぐに使えるネーミングのコツと例をまとめました。

園や学校はもちろん、地域や社内でも応用できます。

ひらがな中心の案や、世界観をそろえる小さな工夫もご紹介します。

まずは一競技だけ、気軽に置き換えてみましょう。

読み上げやすくて、写真にも映える名前が、あなたの運動会をやわらかく彩ります。

読み手にやさしいことば選びなら、初めての方もすっと流れに乗れます。

投票や掲示のひと工夫も、最後まで楽しむきっかけになります。

準備も進めやすくなります。

なぜ“おもしろ種目名”が運動会を変えるのか?

名前ひとつで会場の雰囲気が盛り上がる

名前は最初の合図です。

読み上げた瞬間に情景が浮かぶと、始まる前からワクワクが広がります。

短くて言いやすいこと、リズムがあることがコツです。

口に出して気持ちよく言えるかを基準に選びましょう。

声に出して三回読んでも息が切れない長さにしましょう。

ひらがなとカタカナの割合をそろえると、読みやすさが続きます。

数字や色を少し入れると、競技の入口がすっと見えます。

子どもにも大人にも伝わる言い回しを心がけましょう。

司会の声の高さに合わせて、伸ばし音や促音の数を整えましょう。

看板とプログラムの表記をそろえると、名前の雰囲気がそのまま伝わります。

参加者と観客をつなぐ“ことばの演出”

同じ競技でも、呼び方で印象は大きく変わります。

「綱引き」より「綱キング決定戦」のほうが、観る人の気持ちが動きます。

名前に物語や役割を感じさせると、応援もしやすくなります。

読み上げアナウンスと名前のトーンをそろえると一体感が生まれます。

たとえば「台風の目」は「ぐるぐる旋風ダッシュ」と置き換えるだけで場面が立ち上がります。

チーム名やスローガンと語調を合わせると、覚えやすくなります。

放送原稿や掲示の文字サイズも名前に合わせて整えましょう。

観客の声がけの言葉も名前に沿わせると、会場の空気がまとまります。

合図の言葉を一つ決めて、入場から退場まで同じトーンで届けましょう。

ジャンル別!盛り上がるおもしろ種目名アイデア

定番をアレンジ!ひねりの効いた競技名

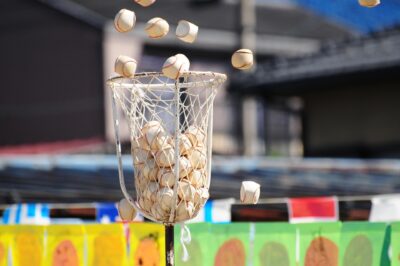

- 玉入れは「ラストスパート玉ラッシュ」。

- 大玉ころがしは「コロリンロード」。

- リレーは「ラストバトン大作戦」。

定番の動きを一語足して、目的や雰囲気をわかりやすく伝えましょう。

- 障害物走は「ドキドキ障害ロード」。

- 大縄とびは「ジャンプジャンプ大道」。

- 台風の目は「ぐるぐる旋風ダッシュ」。

- 綱引きは「綱キング決定戦」。

色や数字を入れると、ルールのイメージがすっと伝わります。

言葉は短く、声に出して読みやすい音をえらびましょう。

看板やプログラムと同じ表記でそろえると、会場全体のトーンがまとまります。

物語風・必殺技風:世界観で魅せるネーミング

- 「勇者たちの大玉ロード」。

- 「忍者のしのび足リレー」。

- 「伝説の綱合戦」。

世界観を先に決めると、名前も演出も統一しやすくなります。

- 「姫をまもれ騎士リレー」。

- 「影の術ダッシュ」。

- 「星空クエスト玉入れ」。

- 「城下の石畳スプリント」。

テーマは一つにしぼり、色と小道具でそろえましょう。

読み上げの合図とリズムを合わせると、耳に残りやすくなります。

漢字とひらがなのバランスを整え、長くなりすぎない名前にすると読みやすいです。

親子・キッズ向け:かわいくて伝わりやすいネーミング

言葉はやさしく、語感は軽やかに。

- 「おやこでジャンプぴょん」。

- 「みんなでコロコロ」。

ひらがな中心で、行動がイメージしやすい名前にしましょう。

- 「てをつないでゴールだよ」。

- 「ぴょんぴょんバトン」。

- 「にこにこボールリレー」。

小さな声でも読み上げやすい音を選びましょう。

数字や色を入れると、ルールが伝わりやすくなります。

プログラムやゼッケンもひらがなを合わせると、流れがすっきりします。

社内・地域イベント向け:印象に残るユニークな名称

自分たちだけがわかる固有名詞を少し混ぜると、ぐっと“自分ごと”になります。

- 「部署横断バトン」。

- 「○○プロジェクト駅伝」。

会場の雰囲気に合わせて、フォーマル寄りかカジュアル寄りかを選びましょう。

地名や商店街の通称を入れると、地域に寄りそった空気になります。

社名の略称やプロダクトの愛称を一語添えるだけでも、ぐっと親近感が出ます。

- 「○○タウンリレー」。

- 「スプリント of ○○部」。

表記ゆれを避けるために、プログラムで統一の書き方を決めておきましょう。

看板やハッシュタグも同じ書き方にそろえると、目に留まりやすくなります。

観客参加型:応援や拍手が勝敗を左右する種目名

- 「拍手ポイント対決」。

- 「応援ジャンケンリレー」。

観る人の行動が名前から伝わると、参加のハードルが下がります。

ゴール演出と名前をペアで考えると記憶に残ります。

- 「て拍子ラリー」。

- 「声コールチャレンジ」。

- 「ウェーブでつなぐバトン」。

司会の掛け声とテンポが合うと、自然に一体感が生まれます。

採点の仕組みはボードに大きく掲示して、いつでも見られるようにしましょう。

写真といっしょに合図のポーズを描いておくと、初めての方にも伝わりやすいです。

そのまま使える!おもしろ種目名テンプレート集

プレフィックス×競技名×サフィックスで簡単に

- 頭語に「参勤交代」「必殺」「伝説の」を置きます。

- 真ん中に「綱引き」「大玉」「リレー」を入れます。

- 語尾に「大作戦」「グランプリ」「合戦」を重ねます。

三つを組み合わせるだけで、短時間で多くの案が作れます。

頭語は三音前後にすると、呼びやすくなります。

真ん中の競技名は校内放送で聞き取りやすい語を選びます。

語尾は「チャレンジ」「ロード」「グランプリ」など雰囲気に合わせて使い分けます。

ひらがなとカタカナのバランスを整えると、読み手の迷いが少なくなります。

カードに書いて声に出し、テンポをたしかめると仕上がりがまとまります。

三案ずつ束ねてチームに配ると、投票までの流れがスムーズになります。

例:参勤交代リレー/サンダーストライク綱引き/おやこジャンプ合戦

- 「参勤交代リレー」。

- 「サンダーストライク綱引き」。

- 「おやこジャンプ合戦」。

語感を声に出して確認すると、読み上げやすさが見えてきます。

- 「ギガコロリンリレー」。

- 「忍者ダッシュ合戦」。

- 「コズミック玉ラッシュ」。

語尾だけを入れ替える練習をすると、量産が進みます。

読み上げる人の声の高さに合わせて、伸ばし音や促音の数を調整します。

初めての方は、三語構成を基本にすると迷いません。

おもしろ種目名アイデア集【実例付き】

和風ネーミング例

- 参勤交代ロード(リレー)。

- 五右衛門縄とび(大縄跳び)。

- 陣取り綱合戦(綱引き)。

- 大俵ころがし(俵転がし)。

- 忍び道リレー(リレー)。

- お城めぐり駅伝(リレー)。

- 大名行列バトン(リレー)。

- 竹取ラン(徒競走)。

隊列入場を「出陣」と呼ぶと、全体のまとまりが出ます。

扇子や和柄のアイコンを合わせると、名前の雰囲気がすっと伝わります。

英語・カタカナ系ネーミング例

- サンダーストライク綱(綱引き)。

- ギガ玉入れ(玉入れ)。

- メガリレー(リレー)。

- クロスロープバトル(十字綱引き)。

- ライトニングリレー(リレー)。

- ロイヤルロープ(綱引き)。

- スターランウェイ(徒競走)。

- コズミックダッシュ(徒競走)。

英語は短く、読みやすい音を選びましょう。

三〜四音でそろえると、呼びかけがすっきり聞こえます。

親子参加向け・園児向けネーミング例

- いっしょにゴール(親子競走)。

- おやこでボールぴょん(親子ボール運び)。

- なかよしミニリレー(リレー)。

ことばはひらがな中心にして、行動が想像できるようにします。

- おやこでバトンぽん(親子リレー)。

- てをつないでゴール(親子競走)。

- みんなでよーいどん(徒競走)。

- にこにこ玉ひろい(玉入れ)。

声に出して読んだときの音のやわらかさを大切にしましょう。

ひらがなとカタカナの比率を整えると、読みやすさが続きます。

観客を巻き込む仕掛け系ネーミング例

- 拍手で逆転ショー(応援企画)。

- 応援ジャンケンステージ(じゃんけん企画)。

- コール&レスポンスリレー(リレー)。

名前に観客の動作を入れて、参加のきっかけを作りましょう。

- 拍手カウントリレー(リレー)。

- ウェーブ応援タイム(応援企画)。

- 歓声ポイント合戦(応援企画)。

- 笑顔スタンプラリー(スタンプラリー)。

司会の合図と名前のリズムを合わせると、場のまとまりが生まれます。

ゴールの合図といっしょに拍手をお願いすると、自然に参加の輪が広がります。

おもしろ種目名を活かす演出アイデア

BGM・衣装・道具で世界観を演出

名前に合わせて、色と形をそろえます。

旗やゼッケンの色、コーンの並べ方を統一します。

衣装や小道具は写真に写る面を意識して選びます。

入場口の立て看板も同じトーンで作ると、会場全体がまとまります。

カラーパレットは三色までに絞ると、視線が迷いにくくなります。

競技名カードと同じ色でコーンや旗を選ぶと、統一感がぐっと伝わります。

衣装は動いたときの揺れがきれいに見える素材を意識すると、写真にリズムが生まれます。

MCの呼びかけと名前のリズムを合わせると、入退場の流れがなめらかになります。

屋内は照明の色、屋外は日陰の位置を見て、撮影しやすい列を作りましょう。

応援ボード・フォトスポットで記憶に残る空間づくり

チームごとに応援ボードを用意します。

名前のロゴを貼ると、写真にメッセージが映ります。

フォトフレームや背景布を入口に置くと、投稿のきっかけが生まれます。

サイズはA3以上にすると、遠くからも読み取りやすくなります。

縁にチームカラーのテープを貼ると、区別がしやすくなります。

並べる場所は入口と観客席の通路沿いにすると、目に入りやすくなります。

屋外ならラミネートやクリップを用意して、掲示が崩れにくい形に整えましょう。

SNS投稿につながるハッシュタグ活用法

ハッシュタグは短く、読みやすく。

チーム名とセットで掲示すると迷いません。

プログラム最終ページに一覧を載せて、いつでも見返せるようにします。

数は二つまでにして、英数字は小文字でそろえましょう。

掲示やプログラムにQRを添えると、投稿までの流れがスムーズになります。

投稿例の一行を用意して、絵文字や区切り記号の使い方を示すと、まねしやすくなります。

種目名の決め方:みんなで楽しむ工夫

候補を出して投票!事前参加型ネーミング

候補を三つまでに絞り、発表します。

事前投票で選ぶと、当日の期待が高まります。

投票用紙やフォームは、学年や部署ごとに色分けすると集計が楽です。

紙とオンラインの二本立てにすると、参加のきっかけが増えます。

締め切りは前日夕方など、迷わない時間をはっきり伝えましょう。

同票のときは再投票や司会のじゃんけんなど、決め方を先に知らせます。

投票箱やフォームのタイトルは世界観に合わせて、楽しい見た目にします。

結果発表の前に、上位案の読み上げ練習をしておくと進行がなめらかになります。

子ども・社員に名付けを任せて盛り上げる

名付けを任せると、主体性が生まれます。

選ばれた名前の由来を放送で紹介すると、会場がやさしい空気になります。

表彰や記念シールを準備して、関わりを形に残しましょう。

ルールは文字数や使ってよい表記を共有して、迷いを減らします。

由来は一言コメントにして、プログラムや掲示に載せます。

名付けメンバーの紹介カードを入口に置くと、雰囲気がやわらかくなります。

記念シールはチームカラー違いで用意すると、持ち帰ってうれしい思い出になります。

参加できなかった人向けに、次回用のアイデア箱を置いて、いつでも提案できる場を作ります。

借り物・借り人競走をもっと楽しむための工夫

お題の選び方:色・形・条件でわかりやすく

お題は色や形で指定します。

- 「赤い帽子」

- 「丸いキーホルダー」

- 「青い表紙の本」

のように、誰でも探しやすい基準にします。

持ち歩きやすい物を中心にすると進行がスムーズです。

サイズや素材もざっくり示すと迷いが減ります。

例として「小さめのタオル」「軽いボール」のように書き添えます。

会場にサンプル写真を掲示すると、探す流れが早くなります。

お題カードの色を分けて、学年やチームごとに区別します。

返却かごの位置をスタート前に案内すると、戻す動きが整います。

時間にゆとりがないときは、お題を「色だけ」「形だけ」にしてシンプルにします。

トラブルを避けるためのポイント

人を探す場合は、条件を中立にします。

「同じ色のリストバンドの人」「同じチームの人」のように、

見た目の評価に触れない言い回しにします。

借りた物はゴール後にすぐ返す流れをアナウンスに入れましょう。

声かけの文面は事前に決めて、同じ言い回しで案内します。

返却場所はゴール横のかごに統一し、矢印で示します。

持ち主がわかるように、付せんやタグを用意して貼れるようにします。

見つからない場合の代替案を決めておき、「次のお題へ進んでOK」と司会が伝えます。

人を探すお題は「同じ色のゼッケンの人」「同じ番号のレーンの人」なども使いやすいです。

年齢・立場別に変えるネーミングのコツ

園児〜小学生向け:ひらがな+語感重視

言葉は短く、やわらかい音で。

動作が浮かぶことを最優先にします。

ひらがなを多めにして、読みやすさを大切にします。

繰り返しのことばやオノマトペを入れると、口に出したときにリズムが整います。

色や形の言い回しを足して、見ただけで動きがわかるようにしましょう。

名札やプログラムはひらがな表記で統一すると、読みやすさが続きます。

中高生・地域:語彙+ユーモアで印象づける

言葉に遊びを入れて、物語を感じさせます。

英語やカタカナはアクセントとして使います。

チーム名やスローガンと合わせて、全体のトーンをそろえます。

カタカナ語は三音か四音までにすると、呼びかけが心地よく響きます。

比喩は一つだけにして、長くしすぎないことがポイントです。

社内:部署・商品・会社ネタの活用法

社名やプロジェクト名を少し混ぜます。

「○○横断リレー」「○○チャレンジ駅伝」のように、内輪のキーワードで親近感が高まります。

表記は社内ガイドラインに合わせて整えます。

部署名の略称やプロダクトの通称を短く添えると、呼ばれた側の気持ちがぐっと近づきます。

周年テーマや社内スローガンと組み合わせると、当日の掲示物とも相性がよくなります。

まとめ:運動会をもっと自由に、おもしろく

おもしろ種目名で記憶に残る1日に

名前が変わると、気持ちの温度が上がります。

世界観をそろえると、写真と記憶に残ります。

まずは一競技から、やさしく試してみましょう。

次はプログラムの見出しも同じトーンにそろえましょう。

読み上げの練習をして、声に出したときの響きをたしかめましょう。

看板やビブスに同じ言い回しを入れると、ぱっと見で伝わります。

色とアイコンを合わせると、名前の雰囲気がすっと届きます。

小さな一歩でも、次の開催につながる種が育ちます。

読者が今すぐ使えるヒントの振り返り

定番に一語を足す。

世界観を先に決める。

声に出して読みやすいかを確かめる。

事前投票で名前を決める。

応援の動作を名前に入れる。

この五つで、今日から企画が動き出します。

時間があれば、アナウンス原稿と掲示の文面も同じ表記でそろえましょう。

見出しとロゴをカードにして配ると、準備が楽になります。

ひらがなとカタカナの割合を調整して、読みやすさを大切にしましょう。