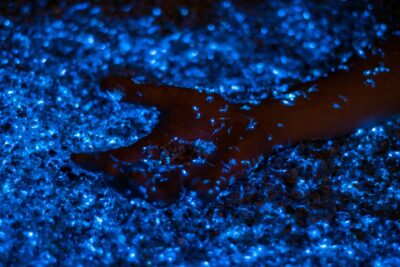

夜の海が青白く輝く瞬間を見たことはありますか?

まるで星空が波に溶け込んだように光る夜光虫の光景は、知れば知るほど心を惹きつけます。

この記事では、日本各地で体験できる夜光虫スポットや楽しみ方を、

初心者の方にもわかりやすく紹介します。

女性一人でも行きやすい時間帯の工夫や持ち物、撮影のヒントまでまとめました。

読み進めるうちに、あなたもきっと次の休みに夜光虫を見に行きたくなるはずです。

光の海で何を感じる?夜光虫観察の魅力

夜光虫とは?神秘的な海の小さな発光体

夜光虫はとても小さなプランクトンです。

夜の海で刺激を受けると青白く光り、海をまるで星空のように染めてくれます。

昼間は赤潮として見えることもあり、夜になると幻想的な光景へと変わります。

自然がつくり出すその神秘は、訪れる人の心をとらえて離しません。

小さな波ひとつひとつがきらめき、

足元を照らしてくれる瞬間はまるで物語のワンシーンのようです。

まれに波打ち際全体が青白い光に染まることもあり、その景色は一度見たら忘れられません。

光の海が与える心の変化

光る波を眺めていると、日常の慌ただしさを忘れてしまいます。

まるで宇宙の中に自分が溶け込んでいくような感覚に包まれます。

静かな海辺で聞こえてくるのは、さざ波と自分の鼓動だけ。

その穏やかな時間は、心をやわらかく包み込み、優しい気持ちにしてくれます。

女性ひとりでもゆったりと楽しめ、友人や家族との特別な思い出作りにもぴったりです。

恋人と一緒に見れば、忘れられないロマンチックな夜になるでしょう。

夜光虫観察のベストスポット(日本編)

日本海側(山陰〜北陸・近畿)

鳥取・岩美町:

2025年5月にも岩美町の海岸で大規模な発光が報じられています。

初夏になると、海が青白い光で包まれる様子がニュースでも紹介されたことがあります。

夜の砂浜に立つと、足元で波がふわっと光る瞬間に出会えるかもしれません。

その光は一瞬で消えてしまうのに、見た人の心には長く残ります。

浜辺を歩きながら波打ち際を眺めると、まるで星が散りばめられているような光景が広がり、

思わず息をのんでしまいます。

兵庫・竹野浜(城崎近く):

2025年5月、但馬・豊岡市の大浦湾周辺で夜光虫の青い光が話題になりました。

竹野浜周辺でも条件次第で見られる年があります。

波打ち際にきらめく光は、とてもロマンチックで心が温まります。

砂浜に座って静かに眺めていると、光のリズムと波の音が重なり、

幻想的なひとときを過ごせます。

さらに、潮の満ち引きとともに変化する光の強さを感じながら、

自然と一体になる時間が流れていきます。

浜辺を歩きながら眺めると、足元に散らばる光の粒が宝石のように輝き、

思わず時間を忘れてしまうほどです。

友人や家族と訪れれば感動を分かち合えますし、

一人で訪れると心を落ち着ける特別なひとときになります。

京都・伊根湾:

かつて観光向けのナイトツアーがありましたが、

伊根観光協会の案内では2023年で終了しています。

最新の公式案内では『2023年をもって終了』と記載があります。

ただ、今でも陸からふとした瞬間に光を感じられることがあり、

出会えたらとてもラッキーな体験になります。

漁港や舟屋の並ぶ静かな風景と重なると、より一層幻想的に映ります。

散歩の途中に偶然光を目にした人の体験談もあり、特別感が増します。

夕暮れ時に海辺を歩いていると、舟屋の明かりと夜光虫の光が重なり合い、

幻想的な舞台のように感じられることもあります。

訪れる時間帯や天気によって印象が変わるため、

同じ場所でも違う楽しみ方ができるのが魅力です。

石川・能登半島:

能登島周辺などでは、夜光虫の光を見たという体験が語られています。

条件によって見え方は違いますが、穏やかな海に小さな光が散る様子は心に残る風景です。

波間にちらちら光が走ると、まるで星が海に落ちてきたような気分になります。

訪れるたびに「今日は見られるかな」とわくわくする魅力もあります。

夜の静けさと潮の香りの中で見る光は、一層心に残るものになるでしょう。

能登島ではウミホタル観察の案内が目立ち、

夜光虫とは別種の発光生物にも出会う機会があります。

富山湾:

春先にはホタルイカの光で知られる富山湾ですが、夜光虫の光が見られた記録もあります。

富山湾でよく話題になる青白い光は、主に“ホタルイカ”の発光で、

夜光虫とは別の生き物です(ミュージアムの発光ショーや海上観光もあります)。

ただし種類が違うので、混同しないように知識を持っておくと観察がもっと楽しくなります。

漁港や浜辺で夜風に吹かれながら光を探す時間は、ちょっとした探検気分にもなります。

漁火と夜光虫の光が重なり合う景色は、訪れる人だけが味わえる特別なご褒美のようです。

ミュージアムでは毎春、活きたホタルイカの発光ショーを実施(例年3月20日〜5月下旬)。

太平洋側(関東〜東海)

神奈川・湘南(由比ガ浜/江ノ島周辺):

湘南の海では、赤潮のあとに海全体がやわらかい青白い光に包まれることがあります。

波の動きに合わせて光がゆらめく様子は、

まるで夜の海が息づいているかのようで心がときめきます。

砂浜に座って波を眺めていると、足元の小さな光がまるで星が降りてきたように瞬きます。

夜風とともに漂う海の匂いも相まって、まるで別世界に迷い込んだような気分になります。

浜辺を歩きながら波を眺めると、光と音が調和して心が解きほぐされるように感じられます。

海に浮かぶボートや江ノ島の灯りと重なると、光景は一層幻想的で、

まるで映画のワンシーンのようです。

2017年には湘南沿岸で、赤潮由来の夜光虫が青く光る現象が広く報じられました。

愛知・三河湾(蒲郡・竹島桟橋):

三河湾周辺でも夜光虫の光を見たという声が寄せられています。

三河湾では夜光虫(Noctiluca)を含む赤潮が報告される年があり、

条件次第で青い光に出会えることがあります。

地元の人が語る体験談も多く、訪れるたびに「今回は見られるかな」とワクワクさせてくれるスポットです。

波に光が走る様子を見られた瞬間は、時間が止まったように感じられます。

潮の満ち引きや風向きによって雰囲気ががらりと変わるため、

行くたびに違う表情を楽しめるのも魅力です。

友達や家族と一緒に訪れると、共有した感動がより強く心に残ります。

愛知県の年報(2024年)でも伊勢湾・三河湾の赤潮発生が整理されています。

宮城・松島湾:

松島ではナイトカヤック等の体験が企画されることがあり、

日程や海況によっては発光プランクトンについての解説が行われる場合もあります。

条件によって見え方は変わりますが、穏やかな景色と重なってより幻想的に感じられます。

島々に囲まれた静けさの中で見られる光は、一層心に残る特別な風景となります。

海上に浮かぶ遊覧船の灯りと重なると、まるで光の舞台のようで、

訪れる人の心を温かくしてくれます。

都市圏の“学び”スポット

東京・葛西臨海水族園:

発光生物の解説プログラム(例:ウミホタルのスポットガイド)が行われる日があり、

発光のしくみを学べます。

そのときどきで内容は変わりますが、ふらっと立ち寄るだけでもワクワクできる場所です。

水槽の中で光る小さな生き物を眺めていると、

まるで本物の夜の海を切り取ったようで心がときめきます。

大人も子どもも楽しめる展示なので、友達や家族とのお出かけ先としてもぴったりです。

夜光虫そのものは自然の条件がそろわないと見られませんが、

ここでは発光の不思議を間近に感じられます。

展示を通して知識を深めておくと、実際の海で観察する際にも新しい発見がありそうです。

南西諸島(ツアー前提の体験が主)

沖縄本島・真栄田岬(青の洞窟)

夜に参加できるナイトシュノーケルツアーでは、

海の中で光がきらめく夜光虫に出会えることがあります。

海の暗がりに無数の光が舞う様子は、まるで宝石箱をのぞき込んでいるようで心が躍ります。

ガイドさんと一緒に潜ることで、初めての方でもリラックスして体験できるのが嬉しいポイントです。

運が良ければ魚の群れと光が重なり、幻想的なシーンに出会えることもあります。

水面に浮かんで仰向けになると、頭上の星空と水中の光が一度に視界に広がり、

まるで宇宙に漂っているような気分に包まれます。

水の中で漂いながら見える光の粒は、ひとつひとつが小さな星のように輝き、

思わず時間を忘れてしまいます。

主要ショップのナイトシュノーケルでも、“夜光虫の光”をうたうコースが提供されています。

宮古島・石垣島・与論島など

こちらではナイトツアーが中心で、透明度の高い海に小さな光が散りばめられる幻想的な体験が案内されています。

海中で見上げると、頭上に広がる星空と海中の光が一体化して、

まるで自分が宇宙に浮かんでいるような気分になれます。

季節や海況によって見え方が変わるので、出会えた瞬間はより特別に感じられます。

ガイドの案内を受けながら泳ぐと心が落ち着きやすく、

リズムよく揺れる光を仲間と共有する時間はとても貴重な思い出になります。

夜光虫観察における注意点

観察マナーとルール

周囲に迷惑をかけないよう静かに観察しましょう。

強いライトやフラッシュは使わず、自然の光をそのまま楽しむのがおすすめです。

立入禁止の場所には入らず、訪れた場所をきれいに保つことも大切です。

観察後にはゴミを必ず持ち帰り、

次に訪れる人が心地よく過ごせるよう心配りをするのも素敵です。

また、仲間と一緒のときも声をひそめて海の音に耳を澄ませると、

より幻想的な雰囲気を感じられます。

夜の海では静けさを守ることが、自然と共に過ごす時間をより特別なものにしてくれます。

砂浜に残る足跡さえも、次の日には波が消してくれるように、

自然と調和する心を持つことが大切です。

快適に楽しむためのポイント

足元が暗い場所では滑りにくい靴が役立ちます。

長袖や羽織るものを持っていくと夜の海辺でも心地よく過ごせます。

子ども連れや初心者は短めの観察にすると落ち着いて楽しめます。

虫よけやひざ掛けなどをプラスすると、より落ち着いて観察できる時間になります。

休憩を挟みながら観察すると、リラックスしながら長く楽しめます。

温かい飲み物を持参すると、待ち時間も心地よく過ごせます。

一緒に行った人と感想をシェアすることで、観察の楽しさも倍になります。

用語の混同を避ける:夜光虫と“光る仲間”の違い

夜光虫はプランクトンで、波や刺激で光ります。

ウミホタルは小さな甲殻類で、観察会や実験で目にすることが多いです。

ホタルイカは春の富山湾で見られる発光で有名です。

それぞれの違いを知ると、観察体験がさらに楽しくなります。

比べながら学ぶことで、夜の海に広がる光の多様さをより深く楽しむことができます。

夜光虫だけでなく、他の光る生き物を知ることで観察の幅が広がり、

海の魅力をさらに感じられるでしょう。

夜光虫の観察を成功させるための準備

必要な装備と持ち物リスト

赤色のライトや懐中電灯、虫よけやタオルを持参すると便利です。

レジャーシートを広げて座りながら観察すると落ち着いて楽しめます。

カメラやスマホで撮影するなら、三脚を準備するときれいに写せます。

飲み物や軽いおやつを持っていくと、休憩時間も楽しくなります。

夜は気温が下がることもあるので、羽織るものやひざ掛けを持っていくと快適です。

虫よけグッズはスプレーだけでなくシートタイプもあると役立ちます。

スマホを使う方は予備バッテリーがあると気兼ねなく撮影を続けられます。

小さなリュックやポーチにまとめておくと持ち運びもしやすくなります。

観察だけでなく、ちょっとしたピクニック気分で準備すると心が弾みます。

観察に最適な季節・時間帯・海況

夜光虫は春から初夏にかけて多く見られ、特に新月期の暗い夜は光が際立ちます。

昼間に赤潮が出ていたら、その夜は観察のチャンスになることもあります。

さらに風が穏やかで波が落ち着いている夜は、光がよりはっきり見えやすくなります。

気温がちょうど良く、夜風が心地よく感じられる季節は、

海辺で過ごす時間そのものが特別な体験になります。

星空と重なるように夜光虫の光が広がると、まるで宇宙の中にいるような気分を味わえます。

観察を楽しむためのヒント

写真・動画の撮り方

スマホの設定を少し工夫するだけで、夜光虫の光を写真に残すことができます。

ISO感度を上げたり、シャッタースピードを長めに設定すると、光の軌跡が浮かび上がります。

岩や木のシルエットを前景に入れると、より立体感のある一枚に仕上がります。

また、三脚を使うと手ぶれを防げるので、光の瞬きをしっかり記録できます。

夜風を感じながら撮影する時間そのものも楽しい思い出になります。

何度か撮り直すうちに、自分だけのお気に入りの一枚が見つかるはずです。

代替プラン(天候不良や満月時)

天候や月明かりの影響で見えにくいときもあります。

そんな時は水族館で発光生物の展示を見たり、VR体験で学ぶのもおすすめです。

さらに、写真集や動画で過去の発光記録を眺めて気分を高めるのも良い方法です。

直接見られない夜でも、光の海を感じる時間を工夫して楽しめます。

また、旅先のカフェや宿で夜光虫に関する本を読んだり、

SNSで体験談をチェックするのもわくわくします。

未来の観察に向けて情報を集める時間も、立派な準備のひとつになります。

まとめ:あなたもきっと光の海に恋をする

夜光虫の観察は、自然の神秘を感じられる特別な時間です。

静かな波と小さな光が織りなす風景は、訪れる人の心にやさしく残ります。

一度見た光景は写真では伝わりきらないほどで、記憶の中に深く刻まれていきます。

まるで夜の海が語りかけてくるようで、気持ちがふわっと軽くなる瞬間もあります。

女性同士で出かけても、一人でふらっと立ち寄っても、自分だけの癒しの時間になります。

次回は季節や新月期を意識して、快適に楽しむ工夫を取り入れながら計画を立ててみましょう。

少しの準備と心構えがあれば、きっとまた素敵な思い出を重ねられるはずです。