そんな日に頼れるのが、冷凍焼きうどんです。

作り置きしておけば、帰宅後は温めて仕上げるだけ。

べたつかせない下ごしらえや、むらを抑える温め方もやさしく紹介します。

キッチンに立つ時間を短くしつつ、香りと食感はしっかり。

初めてでも迷わないよう、保存から仕上げまで順番にご案内します。

さっそく今日の一皿から、気持ちよく始めましょう。

袋のまま温められるタイプの見分け方も触れます。

フライパンでは具を先に炒めて、最後に麺を合わせる流れがコツです。

レンジと鍋の使い分け、目安時間、小分けの厚みまで、順を追ってわかりやすくまとめました。

台所の毎日が少し軽くなります。

冷凍焼きうどんって実は便利!その魅力とは

焼きうどんは冷凍できる?基本と特長

焼きうどんは作り置きと相性がよい一皿です。

水分が少なめで麺に味が絡みやすく、冷凍後もまとまりやすいのが特長です。

具材の自由度が高く、冷蔵庫の残り物を活かしやすいのも嬉しい点です。

まずは少量で試して、好みの食感に近づけていきましょう。

太めの麺は食べごたえがあり、冷凍後も形が整いやすいです。

しょうゆやソースなど、水分が少ない味付けが向いています。

具は油をなじませてから合わせると、麺と離れにくくなります。

凍らせる前にひと口サイズにカットしておくと、解凍後の盛り付けがきれいです。

初めてのときは、一人前でテストしてメモを残すと次回がラクです。

冷凍保存のうれしいポイントと活用法

食事の段取りがスムーズになります。

一人前ずつ小分けにしておけば、帰宅後すぐに温めるだけで完成です。

忙しい日やお弁当づくりの朝も落ち着いて準備できます。

買い物頻度を抑えたい時のストックにも役立ちます。

夕方の支度が重なる時間でも、温めるだけで主菜になります。

在宅ワークの合間や夜食にも、さっと用意できます。

家族の好みに合わせて味を変えたいときも、小分けなら調整が簡単です。

価格が不安定な時期は、特売日にまとめて作っておくと気持ちに余裕が生まれます。

予定が読めない週でも、急な来客や子どものおなかがすいたにすぐ対応できます。

忙しい人におすすめ!冷凍焼きうどんの時短力

麺と具が一体になっているので、温め直しが早いです。

電子レンジとフライパンを組み合わせれば、短時間で香ばしさまで狙えます。

家族の帰宅時間がばらつく日も、一人前ずつすぐ出せます。

一人前パックは加熱ムラが少なく、仕上がりが読みやすいです。

内袋対応の製品なら、袋の表示に従って温めるだけで準備が進みます。

フライパンを温めている間にレンジで麺を温めると、同時進行で時間を短縮できます。

洗い物が少なく、後片づけまでスムーズです。

帰宅時間が遅い家族にも、必要な分だけすぐ用意できます。

風味を損ねにくい冷凍保存のやり方

冷凍焼きうどんのスムーズな保存手順

フライパンから取り出したら、まず粗熱を取ります。

バットや平たい皿に広げて、湯気を落ち着かせます。

手で触れてほんのり温かいくらいを目安にします。

平らな容器に薄く広げ、湯気が落ち着いたら小分けにします。

一人前ずつ四角くまとめると、あとで温めやすくなります。

麺線を軽くそろえておくと、ほぐれやすさが変わります。

ラップでぴったり包み、フリーザーバッグに入れて空気を抜きます。

ストローや手のひらで空気を押し出し、できるだけ薄くします。

金属トレイにのせて平らに置き、庫内で素早く冷やし固めます。

日付を書いておくと管理がラクです。

味付け名や人数も書いておくと、取り出しがスムーズです。

粗熱を取る理由とくっつかせない工夫

熱いまま包むと水分がこもり、麺がべたつきやすくなります。

粗熱を取ってから包むと、ほぐれやすい仕上がりに近づきます。

麺は軽く油をなじませておくと、解凍後もほどけやすくなります。

具は水分の出にくいものを中心にすると扱いやすいです。

きのこや葉ものは先に炒めて水気を落とし、別盛りにしてから合わせます。

麺と具を段に分けて包むと、形が整って取り出しやすくなります。

端を軽く丸く整えると、角だけ先に温まりにくくなります。

くっつきやすいときは、ラップの内側にごく薄く油を塗ります。

すぐ使う分と置いておく分を分け、手前から使う流れにします。

ラップや容器の選び方と小分けのすすめ

一人前ずつの四角形にまとめると、レンジ加熱が均一になりやすいです。

耐冷の保存容器なら積み重ねがしやすく、庫内がすっきりします。

薄く平らにしておくと解凍が早く、ムラも起きにくいです。

厚さは一〜一・五センチほどを目安にすると、扱いやすくなります。

ラップは麺にぴったり密着させ、包んだら袋に入れて空気をしっかり抜きます。

繰り返し使える容器を選ぶと、並べ替えやすく整理がはかどります。

角を軽く丸く整えると、端だけ先に温まりにくくなります。

クッキングシートを一枚はさんでおくと、取り出す時に形が崩れにくくなります。

具を別カップに分けて凍らせると、当日の味調整がしやすくなります。

ラベルには日付と味付けを書き、手前から順に使います。

金属トレイの上でいったん冷やし固めると、短時間で凍りやすく形もそろいます。

保存時に避けたい行動とは?

熱いまま密封しないようにします。

袋の空気を多く残したまま凍らせないようにします。

温度が変わりやすいドア付近には置かないようにします。

何度も出し入れする場所に置かないようにします。

大きな塊でまとめて凍らせないようにします。

容器のふたを半開きのまま置かないようにします。

ラベルを貼らないまま保管しないようにします。

霜がついたまま長く放置しないようにします。

解凍と再凍結を繰り返さないようにします。

手軽にできる解凍とあたため方

電子レンジで均一にあたためるコツ

取り扱い表示に従い、ワット数と時間を手動で設定します。

自動あたためは使わず、表示どおりのW数と時間を手動設定にします。

途中で一度取り出し、全体をふんわり混ぜるとムラが抑えられます。

個包装レンチンに対応している製品は袋の表示を優先します。

二人前を同時に加熱せず、一人前ずつ温めると仕上がりが安定します。

メーカーの案内でも、同時加熱はむらの原因とされています。

加熱前に平らな皿に薄く広げ、厚みをそろえます。

角を軽く丸く整えると、端だけ先に仕上がるのを避けやすくなります。

フラット庫内は中央に置くのが基本です。

回転皿タイプは機種ごとの取扱説明書の指示に従い、置き位置を調整します。

(取扱説明書でも庫内中央に置く案内が一般的です)。

表面に霜がついているときは、さっと拭ってから加熱します。

自然解凍や流水解凍は避け、短時間で一気に温めます。

足りないと感じたら、十秒ずつ追加して様子を見ます。

向きを前後で入れ替えると、中心まで均一になりやすくなります。

加熱後は三十秒〜一分ほど置き、余熱で全体をなじませます。

袋ごと加熱できる製品は、蒸気の抜き方の指示を確かめてから行います。

フライパンで香ばしく仕上げる手順

具は先に炒めて水分を飛ばし、いったん取り出します。

よく温めたフライパンに麺を入れ、上下を返すようにほぐします。

仕上げに調味料を絡め、強めの火でさっとまとめます。

最後にごま油をひとたらしすると香りが上がります。

麺を入れる前に、油を薄く全体になじませます。

一人前ずつ仕上げると、火加減の調整がしやすくなります。

ほぐれにくいときは、水を大さじ一だけ回しかけ、ふたをして短時間蒸します。

ふたを外したら、鍋肌で軽く焼き色をつけて香ばしさを引き出します。

動かし過ぎず、面を変えるイメージで上下を返します。

鉄フライパンは油をやや多め、フッ素加工は控えめにして、くっつきを防ぎます。

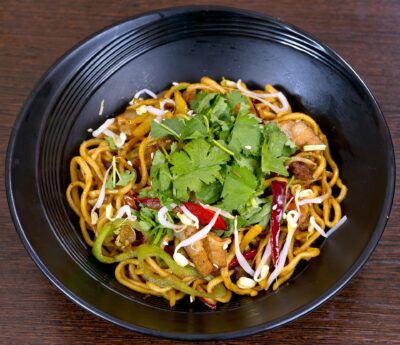

仕上げに黒こしょうや青ねぎ、かつおぶしを少量のせると、見た目も香りも整います。

取り分ける前に、もう一度上下を返して全体をふんわりまとめます。

解凍にかかる目安の時間と注意点

電子レンジは500Wや600Wの表示を基準に、少し短めから試します。

様子を見ながら10秒ずつ追加すると失敗しにくくなります。

鍋で温める場合は、凍ったまま沸騰湯に入れ、ほぐれたらすぐ引き上げます。

鍋の目安は、四十五〜六十秒というメーカー解説が参考になります。

表示ワット数と時間が異なるときは、「表示W × 表示時間 ÷ 使用W」で目安時間を計算します。

この換算は家電メーカーの案内でも紹介されています。

足りないぶんを10秒ずつ足して、様子を見ます。

電子レンジは置き位置で温まり方が変わります。

フラット庫内は中央に置くのが基本です。

回転皿タイプは機種ごとの取扱説明書の指示に従い、置き位置を調整します。

(取扱説明書でも庫内中央に置く案内が一般的です)。

厚みがあると中心が残りやすいです。

平らに広げて、角を丸く整えるとムラが減ります。

途中で一度取り出し、上下を返して混ぜます。

ラップはふんわりかけ、湯気の逃げ道を作ります。

加熱後は一分ほど置くと、余熱で全体がなじみます。

袋ごと加熱できる製品は、表示を確かめてから行います。

鍋の場合は、ほぐれた瞬間が目安です。

長く湯に入れないようにして、湯切りをやさしく行います。

ほぐれにくいときは、菜ばしで無理に引っぱらず、数十秒だけ追い加熱します。

うまくいかないときの対処アイデア

中心が冷たいときは、短時間の追加加熱で様子を見ます。

べたつくときは、具と麺を別々に温め直してから合わせます。

水分が多いと感じたら、強めの火でさっとまとめて仕上げます。

加熱しすぎて乾いたときは、水またはだしを小さじ一だけ回しかけます。

ふたをして数十秒だけ温め直し、全体をやさしくほぐします。

味がぼんやりしたときは、しょうゆを少量と黒こしょうをひと振りします。

香りを立たせたいときは、仕上げにごま油を数滴だけ足します。

ダマになったときは、菜ばしで軽くほどき、油を少量なじませます。

水分が出たときは、強めの火で上下を返しながらまとめます。

それでも落ち着かないときは、具と麺をいったん分けてから合わせ直します。

器に盛ってから、のりやかつおぶしを少量のせると全体がしまります。

冷凍焼きうどんのアレンジと使い道

アレンジメニューにおすすめの活用例

しょうゆ×みりん×おろししょうがで和風にまとめます。

オイスターソースを少量足すと、コクが出て満足感が増します。

仕上げにかつおぶしや青のりをふると香りが立ちます。

バターしょうゆでまろやかに整えると、ほっとする味になります。

にんにくをほんの少しだけ入れて、香りのアクセントにします。

柚子こしょうを少量混ぜると、後味がさわやかになります。

塩昆布をひとつまみ混ぜると、うまみが広がります。

カレー粉をごく少量加えると、食欲をそそる香りになります。

白ごまや小ねぎを散らして、彩りをきれいに整えます。

レモンやすだちを軽く搾ると、あと口がすっきりします。

お弁当にも使いやすい焼きうどん

朝はレンジで温め、粗熱を取ってから詰めます。

水分が移りにくいよう、カップを使って具と仕切ると快適です。

食べるタイミングに合わせて分量を小分けしておくと便利です。

具と麺を別々に温めてから合わせると、落ち着いた口あたりになります。

ふたは少しだけずらして、湯気を逃がします。

シリコンカップで区切ると、汁気が広がりにくくなります。

フォークで食べやすいように、麺を短めに切っておくのも便利です。

保冷剤を添える日は、外側に当たる位置に置いて全体の温度差をゆるやかにします。

食べる人の量に合わせて、小さめのカップで二段にすると詰めやすいです。

冷凍のまま作り置きしておく工夫

食べ切りサイズで薄く平らにしておくと活用しやすいです。

味を少し薄めに仕上げ、温め直しの段階で調整します。

ラベルに日付と味付けを書いておくと迷いません。

厚さは一〜一・五センチほどの板状にして、金属トレーにのせて素早く凍らせます。

フリーザーバッグの空気をしっかり抜くと、見た目もすっきり整います。

具材を別パックにしておくと、その日の気分で組み合わせやすくなります。

在庫ラベルには日付、味付け、人数を書き、手前から順に使います。

立てて並べる収納にすると、取り出しがスムーズです。

薄く平らなパックは、金属トレイにのせて冷やすと固まりやすいです。

器に盛る前に、香りづけの油やのりを最後に足して仕上げます.

冷蔵保存とどう違う?それぞれの使い分け

冷蔵保存はいつまで?目安と見極め方

作り置きは早めの利用が扱いやすいです。

当日や翌日を目安に、香りや見た目が良い状態のうちに食卓へ出します。

長く置きたいときは冷凍を選ぶと段取りが整います。

保存した日付をラベルに書いておくと、順番に使いやすくなります。

浅めの容器に薄く広げて入れると、温め直しがスムーズです。

取り出したら香りと見た目をさっと確かめて、器に盛りつけます。

乾いて感じるときは、水をほんの少し回しかけて、ふたをして短時間温めます。

予定が読めない週は、最初から冷凍ストックにしておくと心にゆとりが生まれます。

食感や風味のちがいを比べてみよう

冷蔵は麺が水分を吸いやすく、もっちり寄りになります。

冷凍は短時間で一気に温めると、ほどけやすく仕上がります。

好みの食感に合わせて使い分けていきましょう。

香ばしさを出したい日は、フライパン仕上げで縁に軽い焼き色をつけます。

やわらかめが好きな日は、レンジ中心でふんわり温めます。

歯ごたえを残したい日は、鍋でさっとほぐしてから強めの火でまとめます。

味をしっかり感じたい日は、仕上げに黒こしょうやごま油を少量足します。

家族の好みをメモしておくと、選び分けが早くなります。

冷凍焼きうどんの保存の目安と管理のコツ

保存の目安期間とおすすめの管理方法

未開封の市販品は表示を目安にします。

家庭の冷凍庫では、二〜三か月ほどを目安に早めに使い切る案内が一般的です。

扉付近は一〜二か月を目安に短めに使います。

開封後は、一か月以内の活用を目安にすると扱いやすいです。

家庭で作った焼きうどんは、数週間以内の活用を目指すと風味がまとまりやすいです。

家庭の冷凍ストックは、二〜四週間を目安に手前から使うと管理しやすいです。

日付ラベルを貼り、先に作ったものから使う流れにすると迷いません。

小分けは一人前ずつにして、平らな板状にしておくと取り出しやすいです。

フリーザーバッグの空気をしっかり抜くと、霜がつきにくくなります。

庫内の開閉を減らし、温度が安定する棚に置くと状態が整います。

真ん中から奥の平らなスペースに並べ、立てて収納すると見渡しやすいです。

薄いパックをブックスタンドのように立てると、出し入れがスムーズです。

金属トレイの上で凍らせると、短時間で固まりやすく形もきれいにそろいます。

できる範囲で−18℃前後を目安にして、開閉の少ない棚へまとめて保管します。

※家庭用冷凍室はJIS規格で−18℃以下が基準です。

JIS C 9607では平均冷凍負荷温度が−18℃以下とされています。

再冷凍はできる?気をつけたいポイント

一度解凍したものは、食感が崩れやすくなることがあります。

再冷凍は避け、食べ切れる量で小分けしておくと扱いやすいです。

必要分だけ取り出せるように、薄く平らな個包装にしておくと便利です。

もし量が多かったときは、翌日に焼き直す前提で取り分けておくと段取りが整います。

温め直しは短めの時間からはじめ、様子を見て少しずつ追加します。

冷凍庫内で置く位置と保管のヒント

ドアポケット付近は温度が変わりやすいことがあります。

メーカーの案内でも扉付近は温度差が出やすいとされています。

中央から奥の棚に平らに置くと、凍結状態が安定しやすいです。

重ねる場合は薄いパックを交互に並べ、取り出しやすくしておきます。

同じ味同士をまとめ、手前から順に使う並べ方にすると流れが整います。

霜が気になるときは、袋の口をもう一度押さえて空気を抜き直します。

もっとおいしく!冷凍焼きうどん活用アイデア

家族で楽しめる焼きうどんアレンジ

野菜は彩りを意識して、緑と赤を少しずつ加えます。

卵黄や温玉を添えると、まろやかで満足感のある口あたりになります。

仕上げに黒こしょうをひと振りして、味を引き締めます。

やさしい味にしたい日は、めんつゆとしょうゆを少しずつ合わせます。

コーンやちくわを足すと、食感が楽しくなります。

辛みが好きなら、七味やラー油をほんの少しだけ加えます。

ブロッコリーや小ねぎを散らすと、彩りがぐっと整います。

厚揚げやきのこを入れると、満足感が増します。

仕上げにレモンを少し搾ると、後味がさわやかになります。

夕飯にもピッタリな満足メニュー

豚こまやツナ缶を合わせると、主役になる一皿になります。

スープやカットサラダを添えると、献立がすぐ決まります。

小鉢に浅漬けを添えると、後味がすっきりします。

帰宅時間がずれる日は、一人前ずつ温め直すと落ち着いて配膳できます。

スープは顆粒だしやスープベースを使うと準備が早いです。

カット野菜やミニトマトを冷蔵に用意しておくと、盛り付けがすぐ済みます。

トレイに一人前ずつ並べると、食卓が片付きやすくなります。

ごはん少なめにして焼きうどんを主役にすると、満足感のある夕飯になります。

フライパンひとつで手軽に完成

ワンパンで作ると洗い物が少なくなります。

ふたを活用して蒸し焼きにし、最後に火を強めて香りを引き出します。

麺を入れたら混ぜ過ぎず、上下を返す動きを意識します。

蒸し時間は中火で一分ほどを目安にして、様子を見て調整します。

ほぐれにくいときは、水を大さじ一だけ加えてふたをします。

ふたを外したら、水分を飛ばしながら縁に軽く焼き色をつけます。

調味料は最後に回しかけて、手早く全体に絡めます。

仕上げに白ごまや小ねぎを散らすと、香りと見た目が華やかになります。

火を止めたらすぐ器に盛り、フライパンは温かいうちに軽く拭くと後片づけがラクになります。

まとめ:冷凍焼きうどんをもっと使いやすく

保存・解凍・調理のポイントを振り返り

粗熱を取って小分けにし、平らな形で冷凍します。

レンジは手動設定で短めから開始し、様子を見て追加します。

仕上げは強めの火でさっとまとめ、香りを立たせます。

ラベルには日付と味付けを書き、使う順番を決めておきます。

フラット庫内は中央に置くのが基本です。

回転皿タイプは機種ごとの取扱説明書の指示に従い、置き位置を調整します。

(取扱説明書でも庫内中央に置く案内が一般的です)。

冷凍前に具の水気を軽く切っておくと、温め直しがすっきりします。

器に盛る前に、香りづけの油や薬味を少量足すと仕上がりが明るくなります。

日々のごはん作りに活かしたい工夫

一人前ずつのストックを作り、忙しい日に活用します。

味はやや控えめに仕上げ、温め直しで整えます。

ラベル管理で迷わず取り出し、台所のリズムを軽やかにしましょう。

週末に二〜三個だけ仕込んでおくと、平日の夜がラクになります。

味変は、

- しょうゆ+黒こしょう

- めんつゆ+おろししょう

- ソース+かつおぶし

が合わせやすいです。

スープやカットサラダを添えると、献立がすぐに決まります。

家族の好みをラベルにメモしておくと、配膳がスムーズです。